住職の養子となった詩人・室生犀星が幼少を過ごした寺。大正時代に洪水で流失したが、昭和21年以降、犀星らの寄付で復旧。犀星ゆかりの品々が展示されている。

金沢五社のひとつ。あぶり餅の神事で知られる。

詩人・中原中也は6〜7才頃、料亭つば甚の裏手に住んでいたが、当時神明宮にかかったサーカスを見た記憶が、代表作「サーカス」につながったといわれる。

江戸時代に遊郭が設けられ、「にしの新地」と呼ばれた。明治以降も歓楽街として賑わったが、戦後は遊郭の廃止とともに茶屋に変わった。今も古い時代の風情を残している。

通り中程にある「華の宿」は内部を見ることができる。

斜め向かいの「西茶屋資料館」では、大正のベストセラー「地上」の作者・島田清次郎の生涯を紹介している。

西茶屋の検番で左折し少し進むと、広い通り(国道157号線)に出る。ここで左斜め方向を見ると、「森紙店」という小さなお店がある。このお店は藩政末期に建てられた家屋で、屋根は、昔ながらの木端葺き(こばぶき)石置き屋根となっており、市内で現存するものはここしかない。

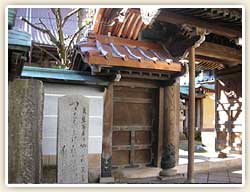

芭蕉の弟子・小杉一笑は、芭蕉の金沢来訪を待たず死去してしまった。悲しみの中、芭蕉は願念寺で追善供養をし、「塚も動けわが泣く声は秋の風」と詠んだ。

忍者寺として有名。隠し階段や隠し部屋などからくりがいたる所にあり、今自分がどこにいるのかわからなくなってしまう。注)拝観には事前予約が必要(076-241-0888)

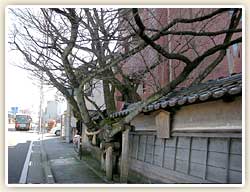

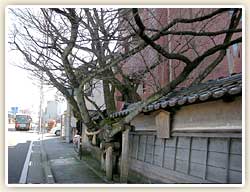

妙立寺から寺町通りへ出て右折し、道なりに進むと、塀から突き出る形で大桜が見えてくる。

大桜は地名にもなったほどで、元の木は朽ちかかっているが、そこから生えた木が育ち、今も春に花を咲かせている。

はじめは伏見村にあり、1615年に現在地へ移る。金沢の地名の由来といわれる「金洗い沢」話の主人公・芋掘藤五郎ゆかりの寺として知られる。本尊の阿弥陀如来像は国指定重要文化財。

無縁仏の骨を砕いてつくられた人骨地蔵尊で知られる。

大円寺から、寺町通りを上手(山の方向)に向かい、本性寺の前の横断歩道を渡り、細い路地を進むと、左手に新桜坂緑地がある。ここからは犀川を通した金沢の眺めが一望でき、遠く医王山の山並みが日々変化に富んで美しい。

緑地から犀川へ下るジグザグの階段坂が石伐坂。藩政時代から坂の上に石工の職人町があったので、この名がついたとされる。地元ではW坂と呼ばれることが多く、ジグザグ状の坂がWの形をしていることから名づけられており、名付け親は旧制・第四高等学校の学生といわれる。卒業生である井上靖の小説「北の海」にW坂の名が登場する。

| 11.犀星詞碑/高浜虚子・年尾句碑 金沢市中川除町 |

石伐坂を下り、桜橋を渡って左折し少し進むと、左手に室生犀星の文学碑が見えてくる。碑面には小景異情の1節「あんずの詞」が刻まれている。

犀星詞碑の背後の白壁塀をへだてて、高浜虚子・年尾父子の句碑が建つ。虚子の句「北国の時雨日和やそれが好き」は、芭蕉の「明月や北国日和定めなき」を踏まえていると思われる。

住職の養子となった詩人・室生犀星が幼少を過ごした寺。大正時代に洪水で流失したが、昭和21年以降、犀星らの寄付で復旧。犀星ゆかりの品々が展示されている。

住職の養子となった詩人・室生犀星が幼少を過ごした寺。大正時代に洪水で流失したが、昭和21年以降、犀星らの寄付で復旧。犀星ゆかりの品々が展示されている。 金沢五社のひとつ。あぶり餅の神事で知られる。

金沢五社のひとつ。あぶり餅の神事で知られる。 江戸時代に遊郭が設けられ、「にしの新地」と呼ばれた。明治以降も歓楽街として賑わったが、戦後は遊郭の廃止とともに茶屋に変わった。今も古い時代の風情を残している。

江戸時代に遊郭が設けられ、「にしの新地」と呼ばれた。明治以降も歓楽街として賑わったが、戦後は遊郭の廃止とともに茶屋に変わった。今も古い時代の風情を残している。 西茶屋の検番で左折し少し進むと、広い通り(国道157号線)に出る。ここで左斜め方向を見ると、「森紙店」という小さなお店がある。このお店は藩政末期に建てられた家屋で、屋根は、昔ながらの木端葺き(こばぶき)石置き屋根となっており、市内で現存するものはここしかない。

西茶屋の検番で左折し少し進むと、広い通り(国道157号線)に出る。ここで左斜め方向を見ると、「森紙店」という小さなお店がある。このお店は藩政末期に建てられた家屋で、屋根は、昔ながらの木端葺き(こばぶき)石置き屋根となっており、市内で現存するものはここしかない。 芭蕉の弟子・小杉一笑は、芭蕉の金沢来訪を待たず死去してしまった。悲しみの中、芭蕉は願念寺で追善供養をし、「塚も動けわが泣く声は秋の風」と詠んだ。

芭蕉の弟子・小杉一笑は、芭蕉の金沢来訪を待たず死去してしまった。悲しみの中、芭蕉は願念寺で追善供養をし、「塚も動けわが泣く声は秋の風」と詠んだ。 忍者寺として有名。隠し階段や隠し部屋などからくりがいたる所にあり、今自分がどこにいるのかわからなくなってしまう。注)拝観には事前予約が必要(076-241-0888)

忍者寺として有名。隠し階段や隠し部屋などからくりがいたる所にあり、今自分がどこにいるのかわからなくなってしまう。注)拝観には事前予約が必要(076-241-0888) 妙立寺から寺町通りへ出て右折し、道なりに進むと、塀から突き出る形で大桜が見えてくる。

妙立寺から寺町通りへ出て右折し、道なりに進むと、塀から突き出る形で大桜が見えてくる。 はじめは伏見村にあり、1615年に現在地へ移る。金沢の地名の由来といわれる「金洗い沢」話の主人公・芋掘藤五郎ゆかりの寺として知られる。本尊の阿弥陀如来像は国指定重要文化財。

はじめは伏見村にあり、1615年に現在地へ移る。金沢の地名の由来といわれる「金洗い沢」話の主人公・芋掘藤五郎ゆかりの寺として知られる。本尊の阿弥陀如来像は国指定重要文化財。 無縁仏の骨を砕いてつくられた人骨地蔵尊で知られる。

無縁仏の骨を砕いてつくられた人骨地蔵尊で知られる。 大円寺から、寺町通りを上手(山の方向)に向かい、本性寺の前の横断歩道を渡り、細い路地を進むと、左手に新桜坂緑地がある。ここからは犀川を通した金沢の眺めが一望でき、遠く医王山の山並みが日々変化に富んで美しい。

大円寺から、寺町通りを上手(山の方向)に向かい、本性寺の前の横断歩道を渡り、細い路地を進むと、左手に新桜坂緑地がある。ここからは犀川を通した金沢の眺めが一望でき、遠く医王山の山並みが日々変化に富んで美しい。