藩政期、北国街道にかかる橋として整備され、現在に至っている。美しいアーチ型が大正ロマンを伝え、歴史的な価値を有するとして、国の登録有形文化財に指定されている。

明治37年頃に建築されたもので、市指定保存建造物。庇下の下がりや格子窓、軒下の風がえしなど、古い町家建築を今に伝える。

前田斉泰が13代藩主になって間もない安政5年(1858年)、卯辰山に集まった者2000人。本丸に向かい「腹へったわーい、米よこせわーい」と叫んだ、いわゆる「泣き一揆」によって米の高騰は収まったが、首謀者7名は死罪となった。後に綿津屋政右衛門なる人物が石地蔵をつくり観音坂にまつったのが、明治に寿経寺へ移された。稲の穂をささげているので、「なないねじぞう」と呼ばれる。

真言宗。元和2年(1616年)、3代藩主前田利常夫人により堂宇を寄進し、利常も庫裏等を寄進している。安産の観音として信仰をあつめた。歴代藩主の庇護を受けてきた寺で、藩政時代は神事能が行われ、4月1・2日は観音町通りが人で埋まったという。

真言宗。利家が守護神として崇拝したという摩利支天をまつる。通称「五本松さん」。芭蕉が金沢滞在中、立ち寄って句を遺した記念の句碑「ちる柳あるじも我も鐘をきく」がある。

境内から市街地を一望する眺めもおすすめ。

日蓮宗。前田家3代藩主利常の生母、寿福院の祈祷所。金沢三大仏のひとつである丈六の釈迦如来立像を安置する。

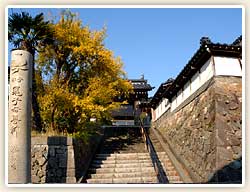

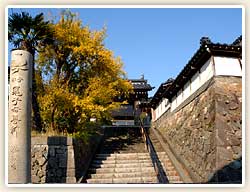

石段を登ると、「秋の坊碑在境内」の石柱がある。「秋の坊」は芭蕉が来沢の折、教えを受けた俳人。

金沢の天台宗の諸寺を束ねる触頭(ふれがしら)であった名刹。「釈迦出山図」のお釈迦様の目が動くといわれ、話題となっている。

日蓮宗。小松城主だった丹羽長重が城中に安置していた「鬼子母神」をまつったので、一般に「きしもじんさん」として知られる安産祈願の寺。人形供養の寺としても知られ、毎年4月29日に供養が行われる。歌舞伎の初代・中村歌右衛門の墓がある。(宮腰(現在の金石)出身)

曹洞宗。加賀友禅の祖として知られる宮崎友禅斎の供養塔がある。友禅斎については諸説あり、金沢で生まれ、京都に出て京友禅を始めて活躍し、晩年郷里に帰ったという説や、もともと京の人で加賀へ招かれたという説もある。いずれにしても加賀友禅に深く関わったことは確かであろうと思われる。

日蓮宗。身体の痛い個所に当たる部分に水をかけてこすると痛みが去るという「浄行菩薩像」がある。

日蓮宗。別名「赤門寺」大わらじが掛かった朱塗りの仁王門がひときわ目立つ。不動明王は10代藩主重教の生母が安産祈願のため寄進したもの。

真言宗。利家が守護神として崇拝したという摩利支天をまつる。通称「五本松さん」。芭蕉が金沢滞在中、立ち寄って句を遺した記念の句碑「ちる柳あるじも我も鐘をきく」がある。

真言宗。利家が守護神として崇拝したという摩利支天をまつる。通称「五本松さん」。芭蕉が金沢滞在中、立ち寄って句を遺した記念の句碑「ちる柳あるじも我も鐘をきく」がある。 日蓮宗。前田家3代藩主利常の生母、寿福院の祈祷所。金沢三大仏のひとつである丈六の釈迦如来立像を安置する。

日蓮宗。前田家3代藩主利常の生母、寿福院の祈祷所。金沢三大仏のひとつである丈六の釈迦如来立像を安置する。 金沢の天台宗の諸寺を束ねる触頭(ふれがしら)であった名刹。「釈迦出山図」のお釈迦様の目が動くといわれ、話題となっている。

金沢の天台宗の諸寺を束ねる触頭(ふれがしら)であった名刹。「釈迦出山図」のお釈迦様の目が動くといわれ、話題となっている。 日蓮宗。小松城主だった丹羽長重が城中に安置していた「鬼子母神」をまつったので、一般に「きしもじんさん」として知られる安産祈願の寺。人形供養の寺としても知られ、毎年4月29日に供養が行われる。歌舞伎の初代・中村歌右衛門の墓がある。(宮腰(現在の金石)出身)

日蓮宗。小松城主だった丹羽長重が城中に安置していた「鬼子母神」をまつったので、一般に「きしもじんさん」として知られる安産祈願の寺。人形供養の寺としても知られ、毎年4月29日に供養が行われる。歌舞伎の初代・中村歌右衛門の墓がある。(宮腰(現在の金石)出身) 日蓮宗。別名「赤門寺」大わらじが掛かった朱塗りの仁王門がひときわ目立つ。不動明王は10代藩主重教の生母が安産祈願のため寄進したもの。

日蓮宗。別名「赤門寺」大わらじが掛かった朱塗りの仁王門がひときわ目立つ。不動明王は10代藩主重教の生母が安産祈願のため寄進したもの。