| ホーム > 金沢散歩学 > 金沢を舞台とした文学散歩 |

|||||||||||||||||||||||

金沢を舞台とした文学散歩 |

|||||||||||||||||||||||

明治20年に、一高(東京)、二高(仙台)三高(京都)、四高(金沢)、五高(熊本)と全国に5校の高等中学校が設置された。四高では明治20年10月に入学試験あり、志願者は142名で入学許可者は88名であった。明治20年10月26日に開校式があり、文部大臣の森有禮が臨席している。

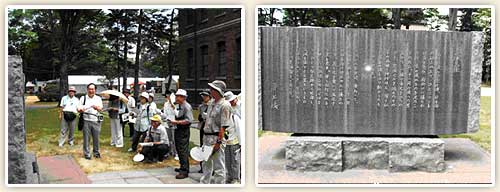

明治20年に、一高(東京)、二高(仙台)三高(京都)、四高(金沢)、五高(熊本)と全国に5校の高等中学校が設置された。四高では明治20年10月に入学試験あり、志願者は142名で入学許可者は88名であった。明治20年10月26日に開校式があり、文部大臣の森有禮が臨席している。昭和25年3月25日に四高最後の卒業式が行われ、63年の歴史の幕は下りた。 (写真右:i、四高記念碑) 記念碑の明治、大正、昭和の3人の学生像が立つ前で四高の沿革を聞く。続いて、中野重治の作品「歌のわかれ」は金沢の旧制高校時代から東京の大学に入学する頃までの片口安吉の人間的理念を求める青春を描いた短めの長編で、そこには「美しい」という言葉が、幾たびも心をこめて使われていて、その美しさが大切な美しさであることを読み手にきざみつけるかのように訴える。 またこの作品には、短歌という別のジャンルの作品がいかに作られたかという中野重治の心理が率直に示されていることも、この小説に重みをつけているという。 作品紹介 「北の海」:幼少期から祖母に預けられ、家庭の雰囲気というものを知らずに育った洪作は、高校受験に失敗し、ひとり沼津で過ごす。両親がいる台北に行くべきだという周囲の意見をかわし、暇つぶしに母校へ柔道の練習に通ううちに、「練習量がすべてを決定する柔道」という四高柔道部員の言葉に魅了され、まだ入学もしていない金沢へ向かう。『しろばんば』『夏草冬涛』につづく自伝的長編である。 iii、井上靖 「流星」詩碑  詩集「北国」所収「流星」を基にして、井上靖の卒業した四高校舎が文学館に使われている縁で、四高開学百年祭開催の記念として建てた碑であり、小説「北の海」の舞台である。

町名の由来は、比叡山の僧であった香林坊が還俗して、この地の町人向田家の跡取り向田香林坊(むこうだこうりんぼう)となり、以来目薬の製造販売に成功して「香林坊家」として繁栄したという説が有力である。旧映画街の広場には、この由来にちなんで、メグスリノキが植生されていた。 町名の由来は、比叡山の僧であった香林坊が還俗して、この地の町人向田家の跡取り向田香林坊(むこうだこうりんぼう)となり、以来目薬の製造販売に成功して「香林坊家」として繁栄したという説が有力である。旧映画街の広場には、この由来にちなんで、メグスリノキが植生されていた。香林坊の描かれた作品で(1)高橋治「名もなき道を」(2)中野重治「歌のわかれ」(3)井上靖「北の海」を紹介 作品紹介 「名もなき道を」 本書は司法試験に20回落ち続けた男性・槙山(実在人物をモデルとする)の人生の真実を、そのかつての指導教官が、周囲の人物と交流を深めながら探っていくというもので、背景として、敗戦直後の教育改革及び旧制高校への憧憬が取り上げられており、昨今の教育改革とやらも念頭に置くと興味深い。 ちなみに、本書は著者とモデルとされる人物の遺族との間で裁判沙汰となったためか、現在では絶版となっているようである。

藩政時代,坂の上の方に本多安房守の邸があったので,安房殿坂と呼ばれていた。 またこの坂の近くに藩の作事場があったので作事坂とも謂った。明治になってその幅が広いため広坂という名に変わった。 四高当時、四高生は被帽・高下駄のバンカラで、マントをなびかせて広坂通りを闊歩し、市民に心から愛されていたそうで、その後、明治38年に女学校(のちの県立第二高等女学校)が開校し、石川女子師範学校、附属小中学校なども加わり、この通りは若々しい学生生徒の活気にあふれることとなった。 井上靖の「北の海」には広坂を闊歩する学生の姿が描写されている。 中野重治の「歌のわかれ」には旧県庁前の2本の椎の木が黒く茂っている様や当時の広坂に並ぶ商店の模様が描かれている。

各作品に出てくる兼六園は「兼六公園」と呼ばれており、井上靖の「北の海」ではこの「兼六公園」へ四高生はあまり足を向けないと言い、主人公の洪作の友人・杉戸の評価では「大体、あそこは落第した奴がしょんぼり歩くところになっている」と洪作に言っている。 各作品に出てくる兼六園は「兼六公園」と呼ばれており、井上靖の「北の海」ではこの「兼六公園」へ四高生はあまり足を向けないと言い、主人公の洪作の友人・杉戸の評価では「大体、あそこは落第した奴がしょんぼり歩くところになっている」と洪作に言っている。初めて兼六公園を訪れた洪作の思いは、石一つ、木一つも、置かれるべき場所に置かれてある感じがした。 中野重治の「歌のわかれ」では主人公の安吉は「まえまえから、この名高い公園を好かなった。しかし公園の高みから街や郊外の景色を眺めることは好きだった。それは季節や天候にかかわりなく美しかった」と謂う。

安楽寺 金沢市東兼六町11-1 法句寺 金沢市小将町7-10  写真左:安楽寺 右:法句寺

|