| ホーム > 金沢散歩学 > 城下町金沢の惣構堀と町並みを巡る |

|||||||||||||||||||||||

城下町金沢の惣構堀と町並みを巡る |

|||||||||||||||||||||||

市役所の裏手に残っている用水の幅員は、現在5mにも満たない。市役所側の高い石垣は段丘を利用した土居の跡である。惣構の内側(城側)と外側に沿った道路が現在も残っているため、その間に惣構が位置したことを認識することができる。市役所の裏手の道は段丘の上部にあたり、内側の道路である。 現在の段丘下の商店街は、元々すっぽり堀の中であったことになる。 市役所裏の内側のみち、すなわち高い方の道かから、商店街方向を望んだ現在の駐車場の空間は全てかっての惣構であり、その幅員は25m以上にもなる。この幅員の半分辺りまでが堀であった。  土居部分は掘削されてしまっているが、元来は段丘であり、その上にさらに3m程度の土盛りが施されていた。おそらく堀を掘った残土を段丘の上に盛り上げたのであろう。下流には、かって「藪の内」という旧町名があって、当時の状態を想像させる。 土居部分は掘削されてしまっているが、元来は段丘であり、その上にさらに3m程度の土盛りが施されていた。おそらく堀を掘った残土を段丘の上に盛り上げたのであろう。下流には、かって「藪の内」という旧町名があって、当時の状態を想像させる。現在の堀の幅員は半分ぐらいにし縮小されていると想定されるが、少し下流には、段丘を支えるコンクリート擁壁があり、段丘の高低差を示している。 段丘の上下を結ぶ坂道の脇に石垣が残っており、段丘上部の駐車場の地盤より石垣はかなり高く、この石垣の隅石の位置をGIS上にプロットすると、土居の端部に一致するので、かっての土盛りの跡を残しているものと推察される。

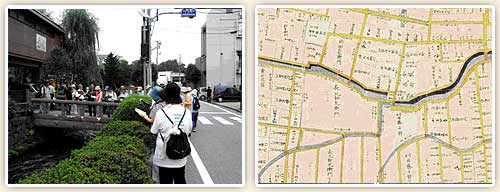

うつのみや書店前で菊川、幸町、里見町を通ってきた鞍月用水と惣構堀が合流する。 うつのみや書店前で菊川、幸町、里見町を通ってきた鞍月用水と惣構堀が合流する。

「ショッピングビル109」の裏手に惣構堀の名残が鞍月用水として水を流している。 「ショッピングビル109」の裏手に惣構堀の名残が鞍月用水として水を流している。「延宝金沢図」をGIS地図上に重ねると現在の用水幅に比べ、延宝期ではかなり幅広であったと推定される。ただ、文政期になると現在の用水幅より若干広い程度に縮小している。 段丘の下から上へ昇る坂道があり、この坂道に沿って石垣がある。石垣の上部が当時の土居に当たり、土盛りされていたことを物語る。石垣の隅石を宝永期の古図に重ね合わせてみると、ほぼ当時の土居の立ち上がり部に一致することから、現在の用水幅に比べ、かなり幅が広かったことになる。

この辺りは現在の玉川町・高岡町・長町周辺に相当し、武家屋敷が集中している。 長九郎左衛門(3万3千石)や村井藤十郎(1万7千石)、前田三左衛門(1万1千石)の上屋敷が並び、この3家は5代藩主前田綱紀の時から加賀八家に列せられ厚遇された。人持組の代表的家臣である今枝民部(1万4千石)の屋敷も見える。 現在、長家の上屋敷跡は金沢市立玉川図書館と玉川公園に相当し長家の下屋敷(家臣たちが住居をかまえた)跡は、長家の先祖が能登の穴水(あなみず)の出身であったことから、旧町名で穴水町と呼ばれていた。  (写真は中央小前)

増田講師提供のGIS手法で製作された古図を片手に旧町名「高岡町中藪の内」に現存する長屋の下屋敷の前に立ち、当時の生活様式まで説明が及んだ。 増田講師提供のGIS手法で製作された古図を片手に旧町名「高岡町中藪の内」に現存する長屋の下屋敷の前に立ち、当時の生活様式まで説明が及んだ。

|